Марианская впадина — место в океане, которое считается самым глубоким на Земле. Так называемая «Бездна Челленджера» имеет глубину 11 километров с погрешностью измерений около 40 метров. Давление воды на этой глубине составляет более 1000 атмосфер. Температура воды здесь около 3° C и полное отсутствие света. При этом, некоторые океанологи утверждают, что местами глубина Марианской впадины достигает 14 километров. Кажется, что колоссальное давление и кромешная тьма не позволяет здесь существовать жизни. Однако два погружения человека и еще два — глубоководных роботов показали, что живые организмы есть даже здесь.

Первое погружение на дно Марианской впадины совершили 23 января 1960 года известные океанологи Дон Уолш и Жак Пикар в батискафе «Триест». Жак Пикар позже описал эту «одиссею», длящуюся восемь с половиной часов (4,5 часа — спуск, 30 минут на дне, 3,5 часа — подъем), в книге «Глубина 11 тысяч метров». Исследователи сообщили, что на дне впадины они видели креветку и рыбу, похожую на камбалу. Однако следующие погружения рыб не обнаружили, да и Дон Уолш впоследствии рассказывал об этом не вполне уверенно. Есть ощущение, что некоторые подробности Пикар добавил «для красного словца».

Но как бы там ни было, а на дне Марианской впадины Пикар побывал. А в 1995 и в 2009 годах на дно Марианского желоба опускались исследовательские аппараты, которые брали пробы воды, ила и вели фото- и видеосъемку.

Второе погружение человека в батискафе «Дипси челленджер» состоялось 26 марта 2012 года. Человеком, спустившимся в океанскую бездну был Джеймс Кэмерон. Он также провел необходимые исследовательские работы: собрал образцы пород и живых организмов, снял дно с помощью 3D-камеры. Позже отснятые кадры легли в основу фильма «Джеймс Кэмерон: Путешествие к центру Земли».

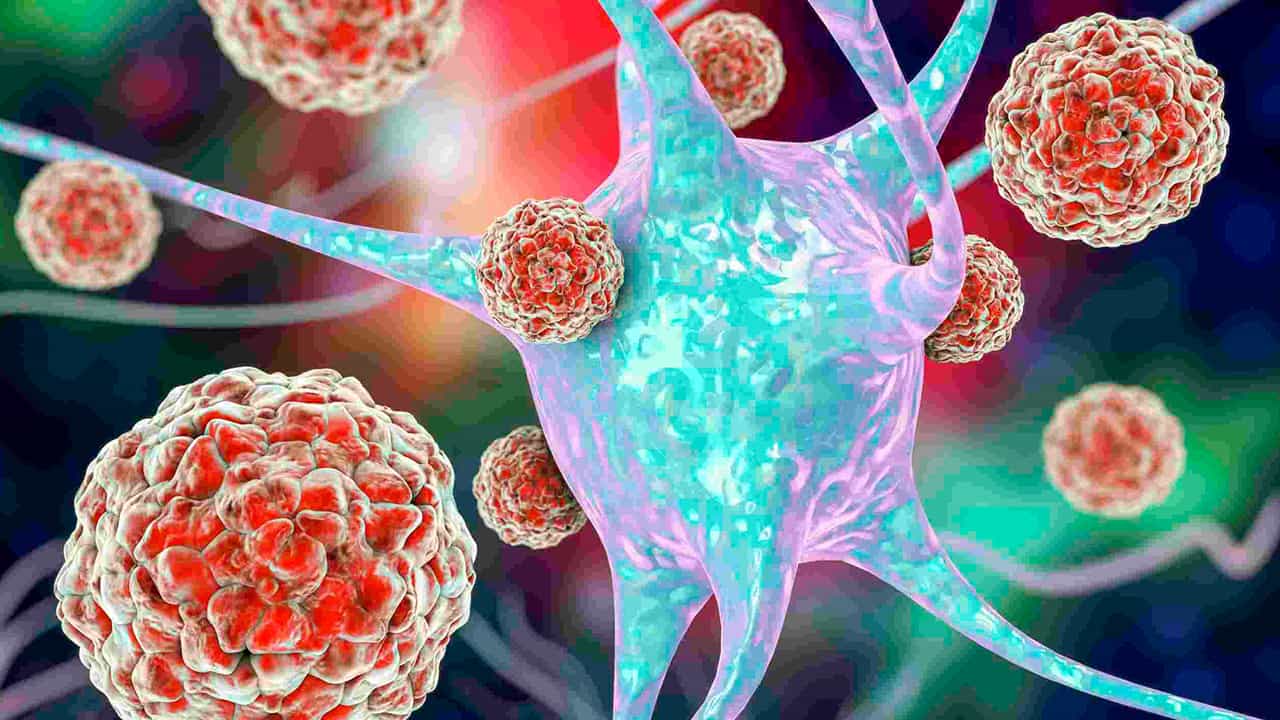

В результате исследований выяснилось, что плоская рыба, увиденная на дне Жаком Пикаром, была скорее его фантазией или миражом, чем реальностью, но живые существа на этой глубине существуют. Прежде всего, это бактерии родов Oleibacter, Thalassolituus и Alcanivorax. Они живут колониями и питаются углеводородами. Это довольно распространённые в океане бактерии, однако в «Бездне Челленджера» их концентрация оказалась выше, чем где-либо еще на Земле.

Одним из самых удивительных существ на дне Марианской впадины оказались гигантские амебы из группы фораминифер — ксенофиофоры (Xenophyophoroidea). Эти одноклеточные организмы достигали здесь диаметра 10 сантиметров. Ксенофиофоры содержат огромные количества токсичных для клетки элементов — ртути, свинца и урана. Интересной особенностью этих огромных амеб является наличие нескольких клеточных ядер. Питаются они илом, обволакивая его ложноножками, как обычные амёбы. Как все фораминиферы, эти животные создают себе защитную, обычно известковую, но иногда хитиновую, раковину, удивительным образом сохраняющую целостность при давлении в 1000 атмосфер.

Раковины имеют и обитающие здесь моллюски, устойчивые к содержанию в воде сероводорода, который выделяется гидротермальными источниками, расположенными чуть выше.

На глубине в 11 тысяч метров обнаружено ракообразное — бокоплав амфипода (Hirondellea gigas). Возможно именно его Жак Пикар назвал креветкой, которую разглядел возле «Триеста» после касания дна. Размер этого рачка достигает 5 сантиметров. Hirondellea gigasиспользует специальные виды целлюлозы в качестве пищеварительных ферментов, причем, в отличие от других организмов синтезирует их самостоятельно, а не использует ферменты, создаваемые симбиотической бактериальной флорой пищеварительной системы. В результате это ракообразное способно извлекать глюкозу прямо из древесины иди других видов целлюлозы. Другими словами, Hirondellea gigas может питаться затонувшими в результате кораблекрушений шхунами. В лабораторном эксперименте пищеварительный фермент, выделенный из организма Hirondellea gigas превратил в глюкозу обычный лист бумаги. Исследования показали, что эти существа способны переваривать даже пластик. Кроме того, Hirondellea gigas строит вокруг себя алюминиевый панцирь. Эта особенность нужна ему, чтобы противостоять огромным давлениям на дне впадины.

На этом изученная зоология океанского дна самого глубокого места Земли заканчивается. Однако если обратиться к меньшим глубинам, то там обитают организмы, привычные для соответствующих глубин в других частях океана: рыбы-удильщики, слепые рыбы, головоногие моллюски и т.д. Правда, были несколько загадочных происшествий, которые, впрочем, не имели последствий. В 1996 году аппарат, спускаемый с исследовательского судна «Гломар Челленджер» был сильно изуродован каким-то морским гигантом, а 20-сантиметровый трос, на котором он спускался, наполовину перепилен или перекушен чьими-то острыми зубами. А немецкий глубоководный зонд «Хайфиш» на глубине 7 километров подвергся нападению животного, которого члены команды, находящиеся наверху и рассмотревшие его в инфракрасных лучах, описали как доисторического ящера огромных размеров. Однако документальных свидетельств ни одному подобному случаю нет.

Вместе с образцами грунта исследователи получили в свое распоряжение несколько 10-сантиметровых зубов, которые, как предполагается, принадлежит какому-то крупному хищнику. Некоторые считают, что он принадлежит обитавшей в океане 2 миллиона лет назад 30-метровой акуле Carcharodon megalodon. Всё бы нечего, да возраст находок оценивается в 11 тысяч лет, а на островах Индонезийского архипелага из поколение в поколение передаются рассказы рыбаков, встречавших в этих местах огромных прозрачно-белых рыб «длиной в пароход».

Вообще океан изучен человечеством от силы на 5% и представляет собой неразгаданную загадку. Даже о Луне и Марсе мы знаем больше, чем об океанских глубинах. При встрече с их обитателями людей наверняка ждут неожиданности.