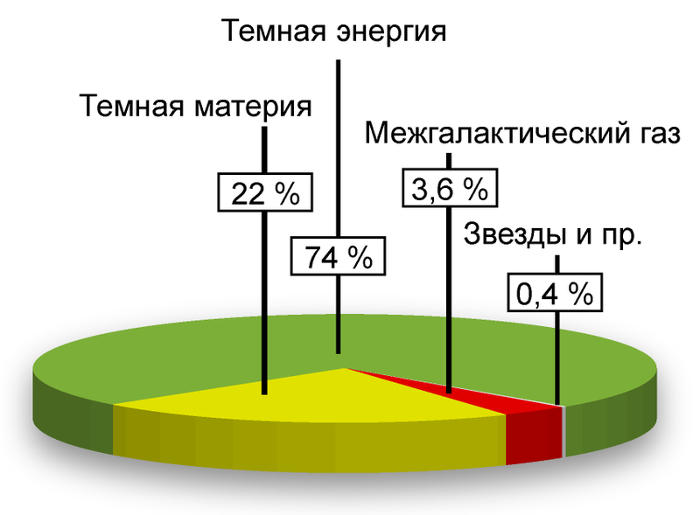

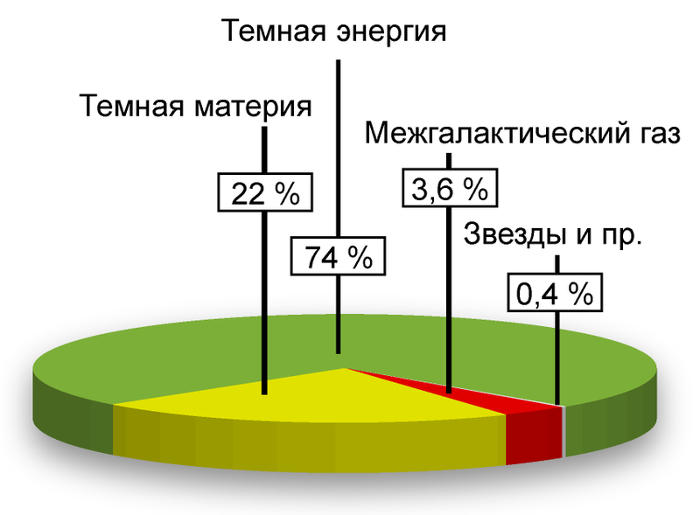

Ученые из Германии (Герман Николаи) и Польши (Кшиштоф Мейснер) нашли объяснение тому, что частицы так называемой темной материи до сих пор не обнаружены. Дело в том, что по сравнению с количеством лептонов и кварков, таких частиц неизмеримо мало, считают физики. Однако уже установлено, что темная материя составляет 20–30% массы-энергии Вселенной, еще 65–75% — темная энергия, а привычной нам материи — всего 4–5%. Между столь большим присутствием темной массы-энергии и отсутствием наблюдаемых частиц, которые ее формируют, есть необъяснимый парадокс.

Мейснер и Николаи предположили, что этот прарадокс объясняется экстремально огромной массой частиц темной материи, которая в 10 квинтиллионов раз превышает массу протона и сравнима с массой небольшого насекомого, скажем, блохи. Физики довольно точно вычислили массу этой частицы — 2,176×10−8 кг и назвали ее гравитино.

По предложенной гипотезе, на каждые 10 тысяч кубических километров пространства Вселенной приходится одна гравитино. Столь низкая плотность в сочетании с громадной массой объясняет как возникающие гравитационные эффекты, так и сложность наблюдения таких частиц.

Гравитино, по утверждению исследователей появились сразу после Большого взрыва и обладают огромной стабильностью, которая позволяет им существовать, не распадаясь на протяжении всей жизни Вселенной.

Темная материя — это вещество, которое обнаруживается благодаря существующим гравитационным эффектам, но недоступно наблюдениям из-за отсутствия излучения. Об этой субстанции стало известно, когда обнаружилось, что скорость разбегания галактик значительно ниже предсказанной астрофизическими теориями.

Теоретическое предсказание частиц — отнюдь не новое слово в физике. Ранее было точно предсказано существование бозона Хиггса, обнаруженного в 2012 году в результате эксперимента на Большом андронном коллайдере. В середине 1930-х годов теоретически было обосновано существование нейтрино — нейтральной чатсицы с бесконечно малой массой. В настоящее время своего открытия ожидают предсказанные нейтралино, фотино, хиггсино, гравитон, аксион и еще несколько десятков различных частиц, призванных заполнить лакуны в стандартной модели физики элементарных частиц.