В древности естественные науки носили, в основном, умозрительный характер. Тогда не ставили экспериментов, как это делают современные ученые. Весь научный метод познания мира сводился к наблюдениям и умозаключениям. Скажем, вывод о шарообразности Земли Аристотель сделал из наблюдений за тенью, отбрасываемой Землей на Луну. Таким же образом, изучая фазы Луны, он доказал, что и наш спутник имеет сферическую форму.

Другой знаменитый ученый того времени, Теофраст, который считается основателем ботаники, описал 500 видов растений, а вместе с ними 30 типов человеческой личности. Он же задался вопросом отличия растений от животных, провел подробное исследование «природы музыки» и написал трактат об ораторском искусстве.

Однако этот умозрительный подход не помешал древним ученым сделать несколько действительно важных открытий, которые опередили свое время на сотни лет.

Открытия, сделанные в древности

В глубь веков: величайшие открытия пяти столетий

Открытия, сделанные случайно

Топ-5 научных открытий, сделанных в 2019 году

Открытия, сделанные в древности

Открытие атома

В V веке до н.э. философ Демокрит объявил, что вся материя состоит из неделимых частиц, которые он назвал атомами. Его модель атома представляла собой нечто, вроде кирпичика. Если любой предмет бесконечно разрезать пополам, говорил Демокрит, то наступит момент, когда дальнейшее деление будет невозможным. Этот мельчайший фрагмент материи и является атомом.

Почти через два с половиной тысячелетия (сто лет назад) Резерфорд предложил планетарную модель атома, в которой ядро занимает центральное место, а электроны вращаются вокруг него, как планеты вокруг звезды. Сейчас мы понимаем условность и такой модели, но в прошлом столетии ее воспринимали так же серьёзно, как и атомы-кирпичи Демокрита 2500 лет назад. Не все признали модель Резерфорда так же, как не все признавали выводы Демокрита. Аристотель возражал, что если бы материя состояла из атомов, то между ними был бы вакуум, а это невозможно, значит, материя не может состоять из атомов. Причём вакуум, по мнению Аристотеля, невозможен не только в материи, но и в принципе, так как не будет ничего, сдерживающего движение, и скорость перемещения в вакууме была бы бесконечной.

Хотя атомарная модель Демокрита была наивной и далекой от реальности, нельзя отрицать, что в своих рассуждениях он далеко опередил «физику» своего времени. В знак признания его научной прозорливости на последней монете достоинством в 10 драхм в Греции на аверсе был изображен Демокрит, а на реверсе — модель атома лития.

Закон Архимеда

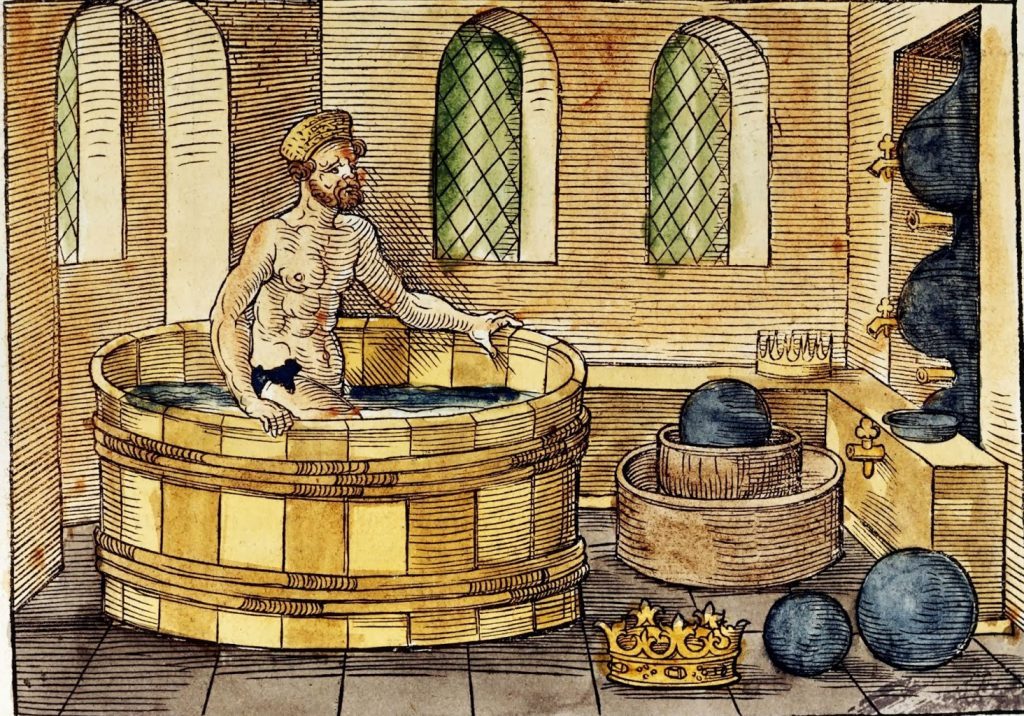

Напомним историю (легенду). Сиракузский царь Гиерон II потребовал от Архимеда определить чистоту золота его короны. Однако взять образец для исследования было нельзя. Таким образом, задача, стоявшая перед мыслителем сводилась к тому, чтобы определить плотность вещества короны или соответствие массы золота того же объема, что и корона массе короны.

Взвесить корону никакого труда не составляло, но как определить ее объем? С этими мыслями Архимед полез в ванну и обнаружил, что погружение в воду вызвало подъем уровня жидкости. Другими словами объемом своего тела философ вытеснил соответствующий ему объем воды.

После этого определить подлинность золота короны не составило труда. После определения этого объема, выявился обман ювелира, подменившего часть золота серебром. А попутно древний мудрец вывел прославивший его закон: на каждое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная массе вытесненной жидкости.

Менее известно то, что Архимед является создателем рычага в механике, который он продемонстрировал своим землякам, в одиночку сдвинув на суше огромный корабль, поставленный на катки. Очевидцам, которые пребывали в состоянии легкого шока от увиденного, изобретатель сказал, что если бы ему дали точку опоры, он мог бы перевернуть земной шар.

Возвращаясь к закону Архимеда, ставшему основой гидростатики, заметим, что у него есть исключение. Если тело, погруженное в жидкость, плотно касается дна или стенки сосуда, то выталкивающая сила будет рассчитываться по-другому. Этот эффект хорошо знаком подводникам, которые знают, как опасно субмарине ложиться на грунт — изменяется ее плавучесть. С точки зрения молекулярной физики это объясняется тем, что давление со стороны молекул жидкости в месте прилегания ко дну отсутствует, а значит, отсутствует и соответствующая выталкивающая сила.

Закон отражения

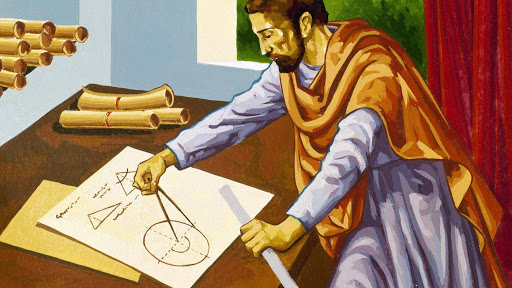

Угол падения равен углу отражения — этот закон оптики большинству известен с детства. Но немногие знают, что сформулирован он был тогда, когда никакой оптики, как раздела науки, еще и в помине не было — в III веке до н.э. Открывателем этого закона стал Евклид — древнегреческий математик, занимавшийся геометрией и теорией чисел.

Интересно в этом открытии то, что вопреки принятому в древности методу наблюдений и выводов из них, Евклид вывел свой закон отражения чисто математически и доказал его в своем труде «Оптика». А в следующей работе, «Катоптрике», он вывел соответствующие законы отражения от деформированных поверхностей — выгнутых и вогнутых.

Собственно говоря, современная оптика своим базисом имеет именно эти законы, выведенные Евклидом почти 2500 лет тому назад. В настоящее время физики применили этот закон не только к видимому свету, но и к любым электромагнитным волнам. Именно этот закон применяют, придавая приемным антеннам вид параболической тарелки — для усиления принимаемых сигналов, собирая их в пучок.

В глубь веков: величайшие открытия пяти столетий

Даже в средние века в каждом веке существовали ученые, чьи гениальные прозрения открывали новые пути в науке.

XVI век. Гелиоцентрическая система

Вопреки распространенному заблуждению, модель мира, в которой Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца, была известна человечеству с древности. Ещё в Шумере, а позже в Древнем Египте существовали представления о Солнце в центре мира. У шумеров был солнечно-лунный календарь, который объединял все их познания о движении Солнца и Земли, надо сказать, весьма продвинутые даже по современным меркам.

Одним из апологетов геоцентризма, то есть модели, в которой Земля помещалась в центр мира, был Аристотель, и именно его авторитет на столетия остановил развитие астрономии как точной науки, рассчитывающей траектории движения планет и звезд по небу. Между тем, даже этот непререкаемый авторитет не помешал Аристарху Самосскому в начале III столетия до н.э. предложить гелиоцентрическую систему, которую он обосновывал тем, что Солнце больше Земли. Кроме того, Аристарх отделил движение звезд от движения планет.

Однако рост влияния Церкви сначала ограничил, а затем и вовсе установил запрет на использование и даже упоминание системы, в которой Земля не была бы помещена в центр мироздания. Сильнейшим аргументом было мнение Аристотеля, который для средневековой науки был буквально идолом.

Возврат к гелиоцентризму произошел только в XVI веке, когда Николай Коперник создал и скрупулезно обосновал расчетами модель, в которой Земля и остальные планеты вращались вокруг Солнца. Коперник посвятил этому два труда, первый из них уже после 1503 года распространялся в рукописном виде среди его знакомых. В 1539 году этот труд был опубликован. Но главный труд своей жизни «О вращении небесных сфер» Коперник не увидел напечатанным: к тому времени он впал в кому, а вскоре его настигла смерть от инсульта.

Вопреки распространённому мнению, Коперник не преследовался Церковью за свои убеждения. Наоборот, Церковь отнеслась к его исследованиям благожелательно и папа Лев X даже приглашал его участвовать в подготовке календарной реформы, а Климент VII с интересом слушал лекции о гелиоцентрической системе.

После смерти Коперника его идеи были подвергнуты забвению. Тихо Браге разработал собственную гео-гелиоцентрическую систему, в которой Солнце и Луна вращались вокруг Земли, а все остальные тела вокруг Солнца. Эта система, как и гелиоцентрическая, позволяла объяснять ретроградное движение, не навлекая на автора гнева инквизиции.

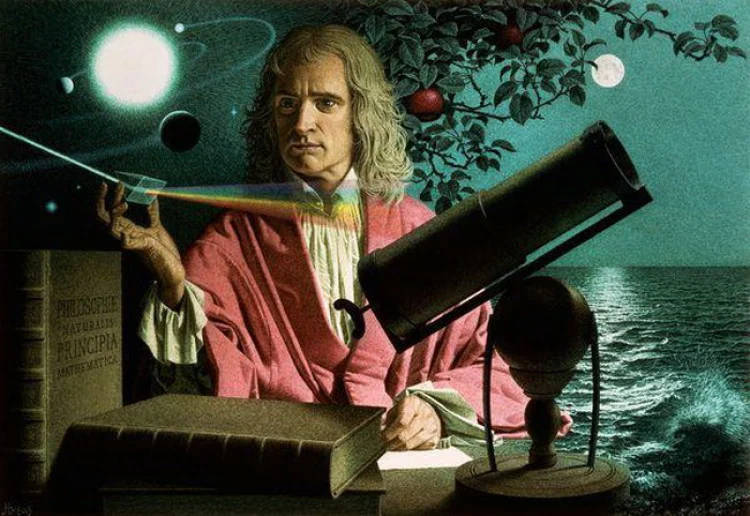

XVII век. Закон всемирного тяготения

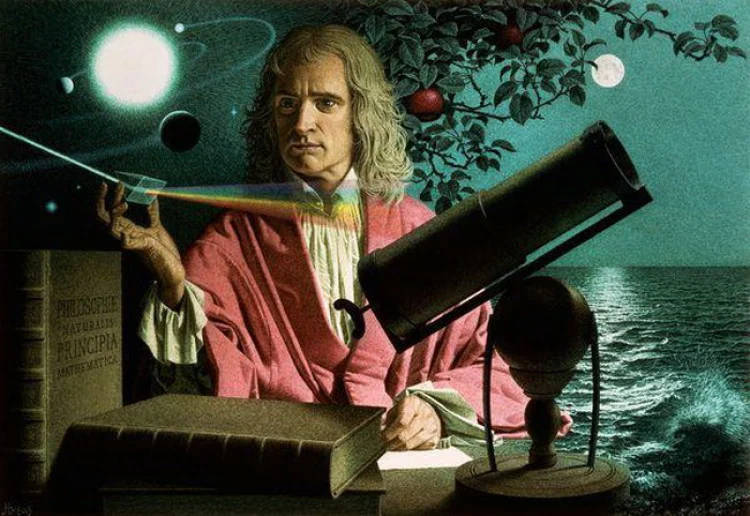

Можно без преувеличения сказать, что открытие Ньютоном этого закона определило развитие физики на ближайшие 250 лет. Он не только первым объяснил и представил математически взаимодействие между массами, но и, по сути, отменил… абсолютный гелиоцентризм своих предшественников: именно закон всемирного тяготения показал, что космические тела вращаются не вокруг Солнца, а вокруг общего центра масс.

Ещё до Ньютона со своими объяснениями силы тяготения выступали Декарт, Кеплер, Гук, Борелли, Гюйгенс и многие другие. Но только Ньютон сумел сформулировать закон не на уровне идеи, а в виде математической модели, которая была пригодна к практическому применению.

Известно, что Ньютон позже сам описал момент своего озарения. Распространенная легенда о яблоке не была изобретением поздних комментаторов, о нем рассказал сам ученый. Увидев при свете Луны, как сочное яблоко упало с ветки дерева, он мгновенно увязал в голове падение фрукта и движение Луны вокруг Земли. Поскольку, в основном, идея о гравитационном поле у него в голове к тому времени уже созрела, то понимание того, что яблоко и Луна подчиняются одному и тому же закону, появилось мгновенно, а следом возникла и формулировка этого закона.

Однако опубликовал свое открытие великий англичанин только спустя 21 год — в 1687 году. Почему он так долго ждал? Есть два возможных объяснения этому. Во-первых, не исключено, что Ньютон просто придумал историю с яблоком, а на самом деле сформулировал свой закон двадцатью годами позже, чем представлял это общественности. Правда, при этом остаётся непонятным, для чего это могло ему потребоваться. Вторая причина может заключаться в том, что Исаак Ньютон не отнесся к своему открытию достаточно серьезно: известно, что он был более богословом, чем физиком (если эти занятия в XVII веке вообще можно разделять), и вопросы духовного устройства небесных сфер интересовали его куда больше, чем вопросы их физического строения.

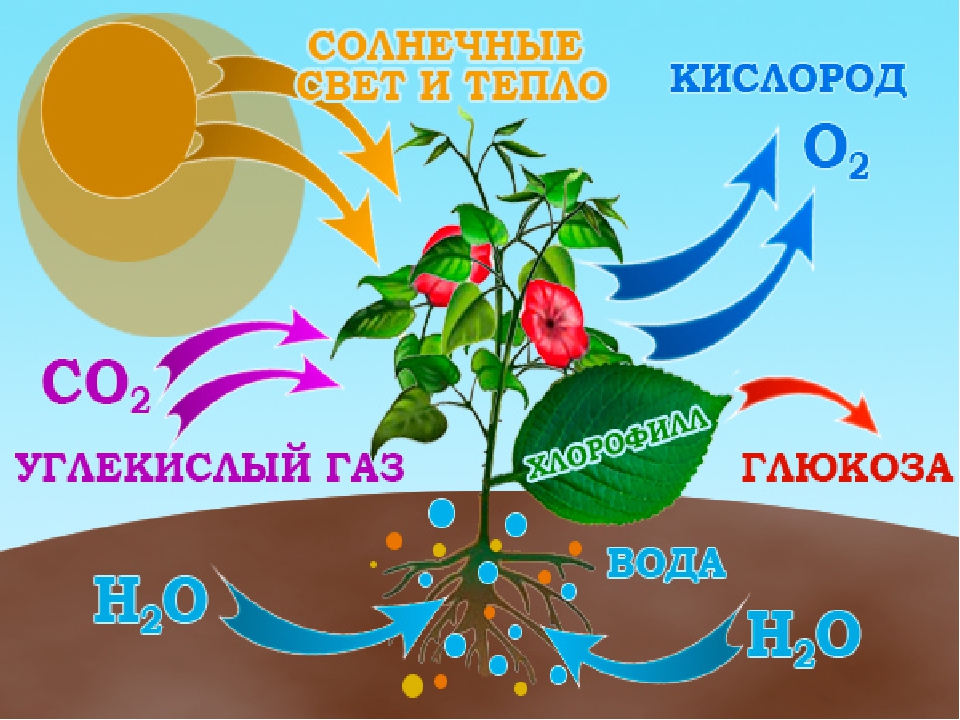

XVIII век. Фотосинтез

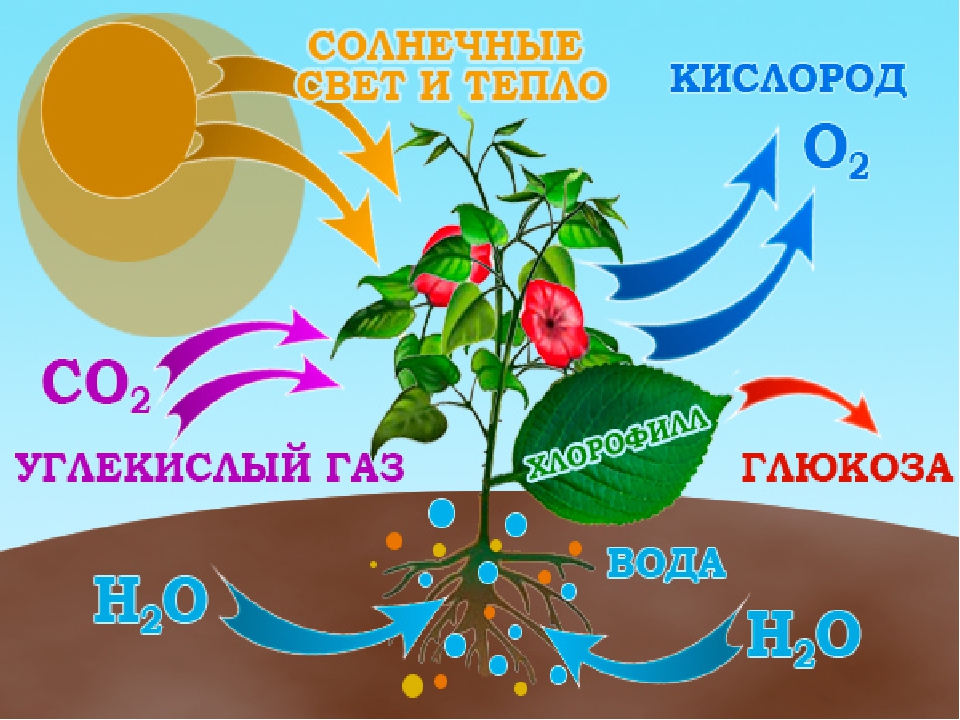

Открытие того факта, что растения являются фабриками по производству не только органических веществ, но и кислорода, стало поворотной точкой в биологии и биохимии. Однако невозможно сказать, что это открытие было совершенно и сформулировано одномоментно, как закон всемирного тяготения. Открытие фотосинтеза растянулось на 100 лет, но начало ему было положено Джозефом Пристли в 70-х годах XVIII века. Он обнаружил, что в закупоренном сосуде довольно быстро гаснет свеча, а помещенные туда животные задыхаются. Если же в таком сосуде находится растение, то спустя некоторое время воздух в нем «исправляется». Из этого Пристли сделал неизбежный вывод, что растения выделяют необходимый для дыхания и горения кислород.

Вскоре после этого исследование продолжил голландский биолог Ян Ингенхауз, который выяснил, что растения выделяют кислород только на свету. Еще позже обнаружилось, что процесс выделения кислорода сопровождается синтезом органики, а о том, что генерация кислорода является не главным, а побочным процессом фотосинтеза, узнали через несколько десятилетий. 1842 году была объяснена связь между необходимостью освещения и процессом фотосинтеза: немец Роберт Майер, применив закон сохранения энергии, заявил, что энергия солнечного света преобразуется растениями в энергию химических связей. И только в 1877 году, спустя 100 лет после открытия, само явление получило, наконец, название фотосинтеза. Сделал это Вильгельм Пфеффер, завершивший работу, продолжавшуюся целый век.

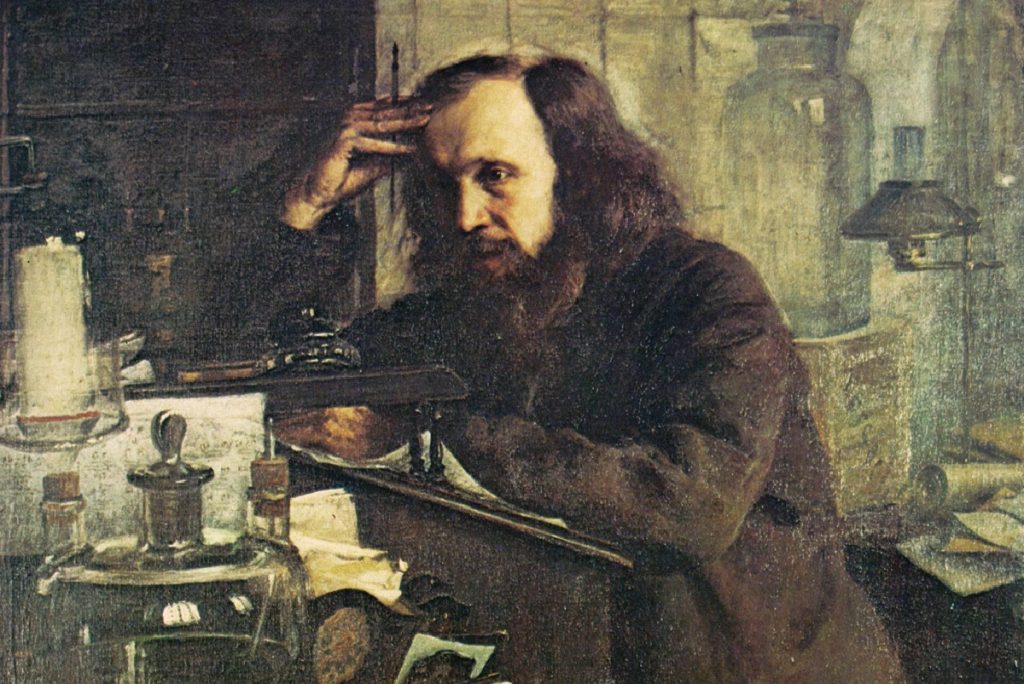

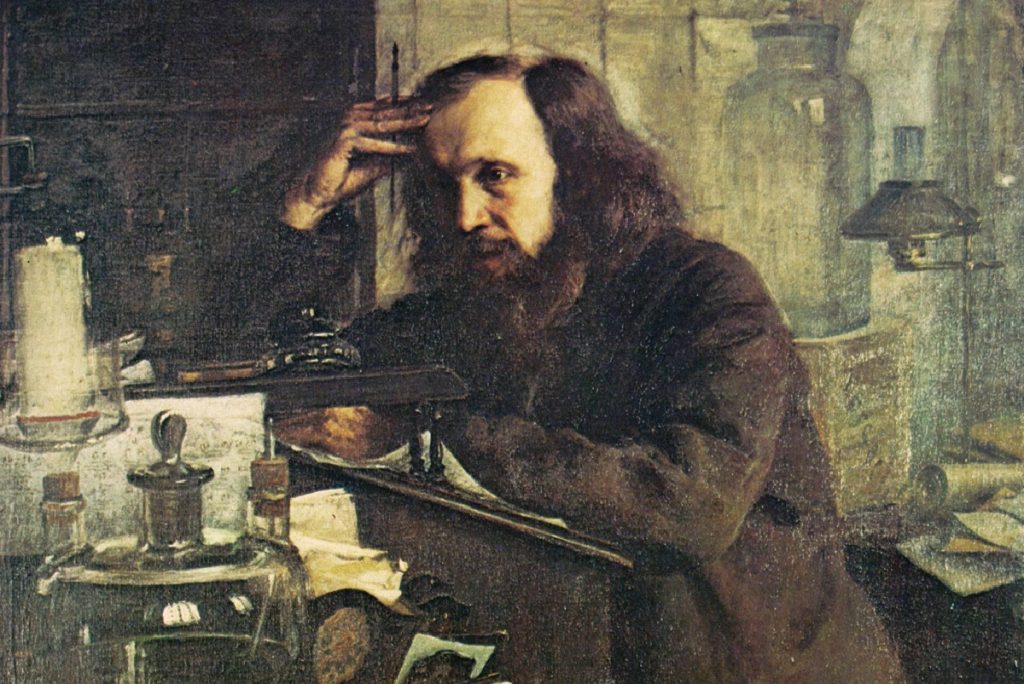

XIX век. Периодический закон

Открытие в 1869 году Периодического закона элементов русским ученым Дмитрием Менделеевым, вероятно, было одним из самых гениальных прозрений человеческого ума в истории науки. Менделеев установил повторяемость свойств элементов, если расположить их в порядке роста атомных весов. В результате удалось сгруппировать элементы по группам (металлы, галогены, инертные газы и т.д.) и объединить их в таблицу. Открытие позволило Менделееву предсказать существование некоторых неоткрытых еще к тому времени элементов.

Есть распространенная легенда о том, что Дмитрий Иванович увидел свою таблицу во сне. Появилась она еще при жизни великого ученого, и он сам прокомментировал ее: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово». Автором байки про сон был знакомый Менделеева, профессор геологии Университета Санкт-Петербурга Александр Иностранцев. Желая преувеличить свою дружбу с открывателем периодического закона, он на своих лекциях рассказывал сочиненную им историю о том, как Менделеев рассказал ему о своем сне в задушевной беседе. Придуманная история оказалась настолько привлекательной, что уже полтора столетия передается «из уст в уста».

XX век. Реликтовое излучение

Реликтовое излучение называется именно так потому, что появилось вскоре после Большого Взрыва — всего через 380 тысяч лет. Само по себе его существование представляет интерес только для очень глубоко погруженных в тему теоретиков. Но своим существованием этот феномен подтвердил теорию возникновения Вселенной в результате Большого Взрыва: наличие такого излучения являлось одним из факторов теории, который блестяще подтвердился через десятилетия после ее формулирования.

Советский и американский физик Георгий Гамов, уточняя в 1948 году теорию Большого Взрыва, заявил, что формирование Вселенной сопровождалось тепловым излучением, равномерно заполнявшим Вселенную и в наше время должно проявляться в виде электромагнитного излучения с определенными характеристиками. В те годы научное сообщество не обладало оборудованием, способным засечь такое излучение, однако в 1965 году американские физики Арно Пензиас и Роберт Вудроу Вильсон случайно обнаружили реликтовое излучение, испытывая новый радиометр, предназначенный для исследований в области радиоастрономии. Его существование считается убедительным подтверждением господствующей ныне теории образования Вселенной.

В 1978 году Пензиас и Вильсон за открытие реликтового излучения получили Нобелевскую премию.

Открытия, сделанные случайно

История науки и техники знает немало примеров, когда открытия и изобретения делались случайно. Так, например, Альфред Нобель изобрел динамит, Оскар Минковски — инсулин, а Уильям Хэрбатт — пластилин. Околонаучная мифология ошибочно приписывает случайности открытие Ньютоном закона всемирного тяготения, Архимедов — выталкивающей силы, а Менделеевым — периодического закона. Однако как бы там ни было, всякая случайность является непознанной необходимостью и, в этом смысле, закономерна. Поэтому и великие открытия, сделанные случайно, нельзя считать давшимися легко: в любом случае исследователь проделал немалый труд, пусть и ведя поиск вовсе не того, что обнаружил. Блез Паскаль по этому поводу сказал, что случайное открытие под силу только подготовленному уму.

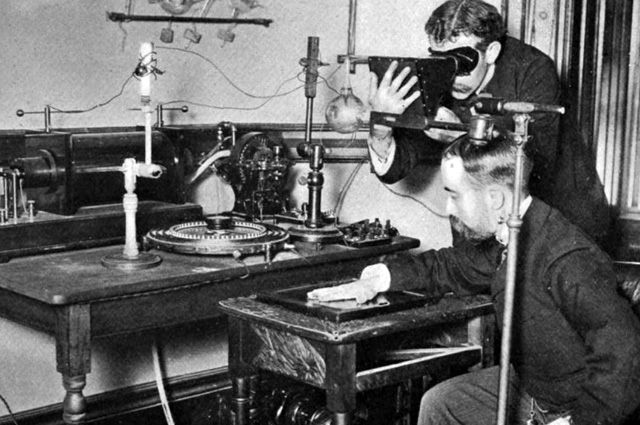

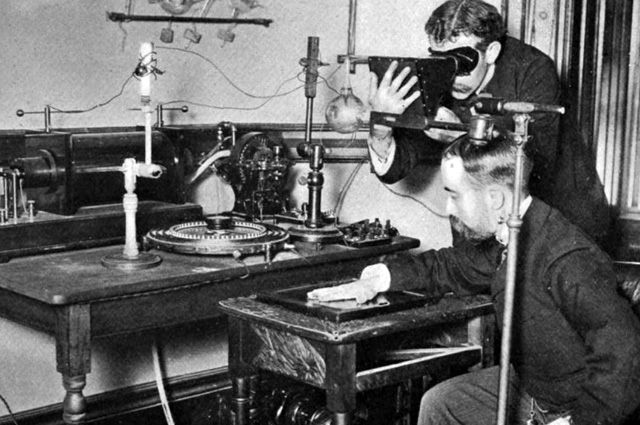

Рентгеновские лучи

В 1885 году Вильгельм Рентген экспериментировал с катодными лучами. Объектом его исследования были электрические разряды в вакууме. Закончив очередной эксперимент, он накрыл катодную трубку чехлом и собрался уходить, как вдруг обратил внимание, что экран напротив трубки светится. Рентген подошел к трубке и обнаружил, что забыл ее выключить. Однако ее же отделял от экрана картонный чехол, откуда же взялось свечение?

В этот день ученому не суждено было уйти домой: он стал проверять проницаемость разных материалов для лучей, генерируемых в трубке и в определенный момент расположил между ней и экраном руку. На экране возникло изображение костей кисти. Так было открыто свойство X-лучей, как их назвал Рентген, проходить сквозь мягкие ткани человека, но задерживаться костной тканью. По имени первооткрывателя соответствующее излучение позже было названо рентгеновским.

Радиоактивность

Анри Беккерель, которого очень заинтересовало открытие Рентгена, годом позже проводил серию экспериментов по изучению засвечивания фотографических пластинок солнечным светом, отражаемым, как он считал, кристаллом урана. Выдался непогожий день, и Беккерель решил, что эксперименты в пасмурную погоду будут недостаточно показательны. Поэтому он собрал весь свой реквизит и убрал в шкаф. На следующий день он с удивлением обнаружил, что фотопластинка, пролежавшая всю ночь рядом с куском урана, была засвечена несмотря на то, что находилась в темном шкафу и, к тому же, была обернута темной бумагой.

Это побудило Беккереля изменить направление экспериментов на изучение излучающих свойств урана и его соединений. По окончании этой работы мир узнал о явлении радиоактивности.

Еще через 6 лет, в 1902 году, Беккерелю было суждено сделать еще одно открытие, связанное с радиоактивностью, и тоже случайно. Он положил в жилетный карман пробирку с хлоридом натрия и на следующий день обнаружил, что кожа в этом месте покраснела, а еще через несколько дней образовалась язва. Так Беккерель обнаружил биологические последствия облучения радиокативными лучами.

Новый свет

Широко известно, что Христофор Колумб не собирался открывать Америку. Мало того, до самой смерти он так и не узнал, что совершил четыре экспедиции к берегам неизвестного европейцам материка. Целью знаменитого итальянца на службе португальской короне был поиск альтернативных путей в Индию, богатую высоко ценившимися тогда пряностями, а также золотом и драгоценными камнями.

Результатом открытия в 1492 году Америки позже стало почти полное истребление колонизаторами коренного населения и уничтожение древних культур майя и ацтеков. В настоящее время большинство населения обеих Америк составляют потомки мигрировавших туда в поисках лучшей доли европейцев.

Между тем, есть свидетельства, что европейцы открыли Америку минимум на 500 лет раньше Колумба: еще в X веке Лейф Эриксон, викинг, сын Эрика Рыжего, переселившегося из Скандинавии в Гренландию в своих морских плаваниях обнаружил страну, названную им Винландией (винная страна). Вероятно, это был полуостров Ньюфаундленд, где через несколько лет брат Лейфа Торвальд основал поселение.

Из-за наступления «темных веков» европейцы потеряли многие знания. В числе утерянного были и географические карты с маршрутами мореплавателей. Именно поэтому Колумбу пришлось открывать Америку заново, считая, что найденные им берега являются побережьем Азии.

Пенициллин

Александр Флеминг не отличался аккуратностью. Его небрежность при постановке опытов в научном сообществе начала XX века вошла в поговорку. Но именно этой небрежности человечество обязано открытию лекарства, которое помогло победить многие заболевани, считавшиеся прежде неизлечимыми.

В 1928 году Флеминг изучал стафилококки — род бактерий, являющихся возбудителями гнойных процессов и сепсиса. Однажды в конце недели он ушел из лаборатории, не помыв чашки. Вернувшись на рабочее место после выходных, Флеминг обнаружил, что чашки покрыты плесенью. Здесь проявились его качества исследователя: он не бросился наводить порядок, а в первую очередь рассмотрел содержимое чашек под микроскопом. Его удивление вызвал тот факт, что культуры стафилококков были полностью уничтожены. Флеминг сразу предположил, что уничтожение бактериальных колоний дело «рук» образовавшейся плесени. Флемингу удалось выделить активное вещество, уничтожающее бактерий, которое получило название пенициллина — по названию грибка рода Penicillium, покрывшего чашки с бактериями.

Топ-5 научных открытий, сделанных в 2019 году

2019 год не ознаменовался открытиями в фундаментальной науке. Однако такие открытия сами по себе являются редкостью и обычно переворачивают здание науки с ног на голову. Тем не менее, открытия в областях физики, химии, биологии, космических исследованиях помогли человечеству под новым углом взглянуть на кажущиеся уже привычными явления.

Наибольший прогресс произошел в областях биомедицины, биотехнологии и генетики, астрономии, астрофизике, развитии искусственного интеллекта, создании нейросетей на новых принципах.

Фотография черной дыры

При помощи восьми телескопов проекта Event Horizon Telescope в апреле 2019 года впервые удалось получить фотоизображение черной дыры в галактике Messier 87 (созвездие Девы). Объект находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, его масса в 6,5 млрд раз превышает массу Солнца. Сама черная дыра не излучает, поэтому получить фото этого объекта невозможно ни в одном волновом диапазоне. Но ученые сумели получить снимки ее горизонта событий. А точнее — отражения горизонта событий — нечто, вроде тени, которую он отбрасывает. Горизонт событий черной дыры — это линия, за которой все, приблизившееся к черной дыре, включая свет, поглощается силами гравитации.

Для создания уникального снимка исследователи обработали 500 террабайтов информации. Директор Радиоастрономического института Макса Планка Майкл Крамер отметил, что получение снимка черной дыры разделило историю науки на две части — «до снимка» и «после него».

Вселенная замкнута

Ученые из Римского университета в ноябре нашли ошибку в существовавшей ранее оценки плотности материи во Вселенной. Оказалось, что эта плотность на 5% больше, чем считалось раньше (5,7 атома водорода на м3). Небольшая, с точки зрения обывателя, погрешность вносит серьёзные изменения в расчеты — теперь получается, что силы гравитации во Вселенной достаточно велики для того, чтобы замкнуть ее. Новые данные указывают на то, что Вселенная не является открытой, плоской и бесконечной, а имеет форму замкнутой сферы или тора.

Ученый мир пока не признал обнаруженную ошибку, исследования в этой области будут продолжены.

Синтезирована новая циклическая молекула углерода

Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе сумели создать стабильное углеродное кольцо из 18 атомов. Аллотропные модификации углерода давно известны и интересны тем, что каждое из них обладает уникальными свойствами. Самыми известными аллотропами углерода являются графит и алмаз — оба нашли самое широкое применение не только в науке и технике, но и в быту.

За предыдущие синтезированные модификации углерода — графен и фуллерен — их создатели в 2010 и в 1996 годах получили по Нобелевской премии. Возможно, что эта же награда ждет и создателя циклического полиина из 18 атомов в конденсированной фазе — Катарину Кайзер.

Отсутствие половины мозга не мешает человеку полноценно жить

Ученые из Калифорнийского университета исследовали мозговую активность у шести людей, которые в детстве перенесли удаление одного из полушарий мозга. Оказалось, что функциональные связи между различными участками мозга не нарушены, а связь нейронов друг с другом даже крепче, чем у людей с полноценным мозгом. Нейробиологи убедились и в том, что функции некоторых отсутствующих участков взяли на себя другие. Таким образом, жизнь человека с половиной мозга может быть столь же полноценной, как у обычного человека.

Необходимо отметить, что после операций по удалению мозга все шесть исследованных пациентов прошли длительные периоды реабилитации.

Жизнь на Земле обладает огромными резервами к адаптации

Столкновение Земли в астероидом 66 миллионов лет назад стало причиной вымирания гигантских доисторических рептилий (динозавров). Ученые из Музея науки и природы в Денвере исследовали породы, взятые методом глубинного бурения в кратере Чиксулуб, образовавшемся в результате катастрофы на полуострове Юкатан.

Анализ показал, что новые жизненные формы на Земле появились намного быстрее, чем считалось ранее. Так, на смену папоротникам уже через 1000 лет пришли пальмы, а размеры млекопитающих, самое крупное из которых в эпоху динозавров было размером с крысу, в течение 700 тысяч лет выросли в сто раз. Количество видов млекопитающих в течение 100 тысяч лет удвоилось.

Таким образом, ученые выяснили, что жизнь на Земле обладает огромными резервами для адаптации к меняющимся условиям. Всего за 100 тысяч лет создались новые экологические системы с другими функциональными связями, позволившие вернуть видовое разнообразие и привести природу в равновесие.