От Фрейсине до Дарвина и Уилкса

В числе океанийских первооткрывателей начала XIX в. особое место занимают руководители тихоокеанских экспедиций французы Фрейсине, Дюперре и Дюмон-Дюрвиль, англичане Бичи, Диллон и Фицрой и американец Уилкс.

Луи Клод Фрейсине, французский военный моряк, в 1801 — 1803 гг. участвовал в гидрографических работах экспедиции Бодена. В 1817—1820 гг. он на корабле «Урани» предпринял кругосветное плавание, главной целью которого были работы по изучению земного магнетизма. В Океании Фрейсине посетил Гавайи, архипелаги Самоа и Тонга и Марианские острова. Фрейсине привез на родину богатейшие коллекции и собрал обширный материал по физической географии и этнографии Океании. Фрейсине выпустил в свет двухтомное описание своего путешествия.

Луи Изидор Дюперре

| Открытия западноевропейских и американских мореплавателей в Океании (1804—1860 гг.) (по A. Sharp «Discovery of the Pacific Islands». Oxford, 1960) | ||||

| Имя открывателя | Страна | Название корабля | Открытые острова | Год открытия |

| Болл, Сэмуэл | США | «Мария» | о-ва Фаю и Пикелот (западная часть Каролинского архипелага) | 1804 |

| Кэри, Джемс | США | «Роз» | о. Тамана (архипелаг Гилберта) | 1804 |

| Крозер | США | «Нэнси» | о. Кусаие (восточная часть Каролинского архипелага) | 1804 |

| Монтеверде, Хуан Баутиста | Испания | «Ла-Пала» | атолл Нукуоро (Каролинский архипелаг) | 1806 |

| Бристоу, Абрахам | Англия | «Оушн» | о-ва Окленд (к югу от Новой Зеландии) | 1806 |

| Джонстон, Чарлз Джемс | Англия | «Корнуоллис» | атолл Джонстон (к юго-западу от Гавайских о-вов) | 1807 |

| Петтерсон | Англия | «Элизабет» | о. Арораи (архипелаг Гилберта) | 1809 |

| Хассельборо, Фредерик | Англия | «Персевранс» | о-ва Кэмпбелл и Макуори (к югу от Новой Зеландии) | 1810 |

| Генри | Англия | ? | о. Риматара (Аустральные о-ва) | 1811 |

| Лафлан, Дэвид | Англия | «Мэри» | о. Нала (острова Луизиада) | 1812 |

| Гендерсон | Англия | «Геркулес» | о-ва Оэно и Гендерсон (к юго-востоку от архипелага Туамоту) | 1819 |

| Фрейсине, Луи Клод | Франция | «Урани» | атолл Роз (Самоа) | 1819 |

| Де Пейстер | Англия | «Ребекка» | о-ва Фунафути и Нукуфетау (архипелаг Эллиса); название дано Де Пейстером | 1819 |

| Баррет, Джордж | США | «Индепенденс» | о. Нуку-Лаилаи (архипелаг Эллис) | 1821 |

| Аллен, Джозеф | США | «Мэро» | о. Гарднер (северо-западная часть Гавайского архипелага) | 1820 |

| Браун | Англия | «Элиза Френсис» | о. Джарвис (центральная часть Тихого океана) | 1821 |

| США | «Абгаррис» | о. Абгарис (к югу от Каролинского архипелага) | 1822 | |

| Патриксон | Англия | «Гуд-Хоуп» | о. Манихики (архипелаг Кука) | 1822 |

| Дюперре, Луи Изидор | Франция | «Кокий» | атолл Реао, Туамоту, о Мараке, архипелаг Гилберта, о-ва Мокил и Лосап-Нама (Каролинский архипелаг) | 1823—1824 |

| Уильямс, Джон (миссионер) и Диббс Джон (капитан) | Англия | «Индевр» | о-ва Митиеро и Мауке (архипелаг Кука) | 1823 |

| Старбек, Обид | США | «Херо» | о. Старбак (центральная часть Тихого океана) | 1823 |

| Холл, Джон | Англия | «Леди Блеквуд» | о-ва Холл (в 22 милях к северу от о-вов Трук) | 1824 |

| Джой Джордж | США | «Бостон» | атолл Эбон (Маршалловы острова) | 1824 |

| Гарднер, Джордж | США | «Мария» | о. Мария (Аустральные о-ва) | 1824 |

| Курцен и Эг | Голландия | «Мария Рогерсберген» и «Поллукс» | о. Нуи (архипелаг Эллис) | 1825 |

| Ансон-Байрон, Джордж | Англия | «Блонд» | о. Малден (в центральной части Тихого океана) | 1825 |

| Тромелен (Франция) и почти одновременно американские китобои | о-ва Феникс | 1825 | ||

| Бичи, Фредерик Уильям | Англия | «Блоссом» | о-ва Ванавана, Фангатауфа и Ахунуи (архипелаг Туамоту) | 1826 |

| Дюмон-Дюрвиль, Жюль Себастьян Сезар | Франция | «Астролябия» | о-ва Моала, Тотоя и Матуку (архипелаг Фиджи) | 1827 |

| Мэси, Ричард | США | «Харвест» | атолл Намолук (восточная часть Каролинских островов) | 1827 |

| Рул, Джордж | США | ? | атолл Нассау (северная группа Кука) | 1828 |

| Айрленд | Англия | «Адемар» | атолл Рарака (архипелаг Туамоту) | 1831 |

| Фицрой, Роберт | Англия | «Бигль» | атоллы Тапаро и Кауэхи (архипелаг Туамоту), о-ва Торрес | 1835 |

| Элфинстон Эрскин, Джон | Англия | «Хаваина» | 1850 | |

| Брукс | США | «Гамбия» | о. Мидуэй (к северу от Гавайев) | 1859 |

Ученик Фрейсине и участник экспедиции на «Урани» Луи Изидор Дюперре в 1822—1825 гг. совершил на корабле «Кокий» кругосветное плавание и два года провел в океанийских водах. Опытный гидрограф и картограф, Дюперре составил карты архипелагов Туамоту, Гилберта, Фиджи и Каролинских островов, которые получили высокую оценку «патриарха» океанийской картографии И.Ф. Крузенштерна. Дюперре провел ряд ценных океанографических наблюдений, значительно дополнив материалы по земному магнетизму и по морским течениям, собранным Фрейсине. Итоги работ экспедиции были подведены в записках Дюперре, вышедших в свет в 1826 г., которыми на протяжении многих десятилетий пользовались исследователи морей Океании.

Жюль Себастьян Сезар Дюмон-Дюрвиль, друг и соратник Дюперре, был не только выдающимся мореплавателем, но и ученым-энциклопедистом. Отличный энтомолог и ботаник, он был одновременно лингвистом-полиглотом, этнографом, физиком и историком. В 1819—1820 гг. Дюмон-Дюрвиль плавал в водах Черного и Эгейского морей, и его имя оказалось теснейшим образом связанным с одним великим, хотя отнюдь не географическим, открытием. Он приобрел статую Венеры, найденную греческим крестьянином на острове Милос, благодаря чему знаменитая Венера Милосская переселилась с родного острова в залы Лувра. В 1822 г. Дюперре взял Дюмон-Дюрвиля в кругосветное плавание. Дюмон-Дюрвиль превратил корабль «Кокий» в зооботанический музей и за годы плавания собрал коллекцию, в которой насчитывалось одиннадцать тысяч насекомых (в том числе триста совершенно новых видов) и огромный гербарий.

По возвращении во Францию Дюмон-Дюрвиль организовал новую экспедицию в Южные моря. Переименовав прославленный корабль «Кокий» в «Астролябию», Дюмон-Дюрвиль в апреле 1826 г. покинул Тулон и, обогнув мыс Доброй Надежды, направился в Тихий океан. Он прошел Бассовым проливом к Новой Зеландии и далее к островам Тонга и Фиджи. Опись островов, составленную Дюмон-Дюрвилем на этом этапе плавания, высоко оценил И.Ф. Крузенштерн, который в 30-х годах XIX в. использовал данные Дюмон-Дюрвиля для уточнения своего «Атласа южного моря». Дюмон-Дюрвиль посетил также Новые Гебриды, острова Лоялти, Новую Каледонию и Новую Британию. От Новой Британии он прошел к Молуккским островам вдоль северных берегов Новой Гвинеи и положил на карту свыше 2 тыс. км береговой линии этого острова на участке от пролива Дампира до залива Гелвинк.

От острова Амбоины Дюмон-Дюрвиль направился в Тасманию. В тасманийской столице Хобарте он узнал потрясающую весть. Год назад, в мае 1826 г., на острове Ваникоро, в архипелаге Санта-Крус, английский капитан Питер Диллон нашел следы экспедиции Лаперуза, которую мореплаватели искали в водах Океании сорок лет.

История этого открытия весьма увлекательна, и нам придется на время покинуть Дюмон-Дюрвиля в Тасмании и уделить несколько слов капитану Диллону. В 1813 г. Диллон подобрал на островах Фиджи трех европейцев: двух мужчин и одну женщину. По просьбе одного из спасенных, пруссака Мартина Бушарта, Диллон высадил это трио на острове Тикопиа, где их радушно встретили местные жители. Спустя тринадцать лет по пути из Вальпараисо в Пондишерри Диллон побывал на Тикопии, желая проведать этих добровольных робинзонов, и нашел их в добром здравии. Канонир с корабля Диллона купил у Бушарта серебряную шпагу, которую Бушарт в свою очередь приобрел у одного из островитян. Диллон заинтересовался шпагой и обнаружил на ней инициалы Лаперуза. При дальнейших расспросах выяснилось, что на Тикопии есть много топоров и ножей французской выделки, что здесь в ходу фарфоровые чайные чашки. При этом островитяне утверждали, что все иноземные изделия они приобрели у жителей соседнего острова Ваникоро. Оказалось, что на Ваникоро долгое время жили потерпевшие кораблекрушение участники экспедиции Лаперуза и что последний из них умер за три года до появления Диллона в этих водах.

Диллон, придя в Пондишери, снарядил судно для дальнейших поисков пропавшей экспедиции II в июле 1827 г. снова посетил Ваникоро, где нашел бронзовые пушки с лаперузовской «Астролябии».

Вскоре на Ваникоро прибыл и Дюмон-Дюрвиль, которому удалось не только отыскать остов «Астролябии», но и множество вещественных следов экспедиции. Дюмон-Дюрвиль воздвиг на острове памятник Лаперузу. В апреле 1828 г. он отправился во Францию. Он прошел через Каролинский архипелаг к Сулавеси и, минуя мыс Доброй Надежды, возвратился в Марсель в марте 1829 г. Коллекции, которые привез на этот раз Дюмон-Дюрвиль, по объему превзошли его сборы 1822—1825 гг. Гербарий Дюмон-Дюрвиля насчитывал свыше семи тысяч видов! Всемирную известность приобрел его труд о кругосветном путешествии 1826—1829 гг.

Дюмон-Дюрвиль окончательно ввел в географическую литературу трехчленное деление Океании.

Жюль Сезар Дюмон-Дюрвиль

27 декабря 1831 г. на заседании Парижского Географического общества он внес предложение о подразделении Океании на Полинезию, Микронезию и Меланезию. Он руководствовался при этом преимущественно этнографическими соображениями. «Наша система разделения,— отмечал он,— имеет в сравнении со всеми ранее предложенными то преимущество, что она не только не произвольна, но и основана на верных предпосылках, естественных и отвечающих характеру расселения народов Океании». До Дюмон-Дюрвиля сходную, но гораздо более сложную и произвольную схему разработал в середине XVIII в. Шарль де Бросс.

В 1837—1840 гг. Дюмон-Дюрвиль совершил второе самостоятельное кругосветное плавание на двух кораблях: «Астролябия» и «Зеле». На этот раз главным объектом экспедиции была не Океания, а Антарктика, хотя существенные открытия Дюмон-Дюрвиль совершил и на берегах Новой Гвинеи (см. главу IX). В этом плавании он открыл остров Жуэнвиль, отделенный узким проливом от Земли Грейама, и участки побережья Антарктиды: Землю Адели и Землю Клери соответственно на 140 и 135° в.д. Работу над материалами этой экспедиции ему не удалось довести до конца. В мае 1842 г. Дюмон-Дюрвиль, его жена Адель, в честь которой названа была часть Антарктиды, и его сын погибли при железнодорожной катастрофе близ Парижа. Труд о второй кругосветной экспедиции Дюмон-Дюрвиля вышел в свет после смерти этого выдающегося мореплавателя.

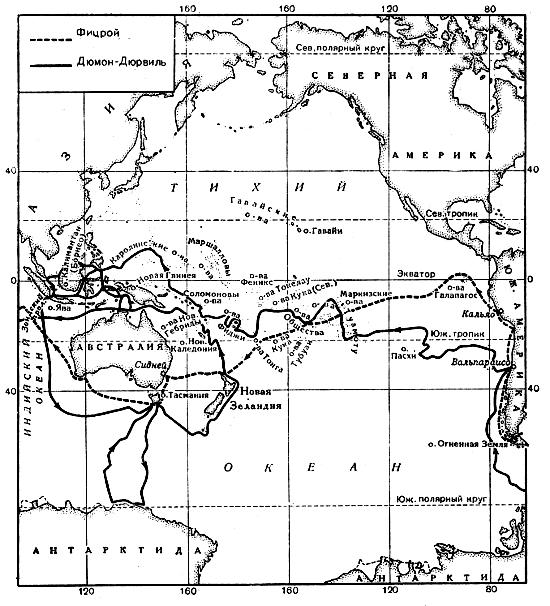

Маршруты Фицроя (1835—1836 гг.) и Дюмон-Дюрвиля (1837—1840 гг.) Из «Атласа истории географических открытий и исследований». 1959 г.

В лице английского мореплавателя Фредерика Уильяма Бичи воплощен совсем иной тип исследователя Океании. Бичи начал флотскую службу в десятилетнем возрасте и подобно Куку прошел курс навигационных наук у корабельного штурвала. В юности он участвовал в арктических экспедициях Франклина и Парри и в гидрографических работах, которые проводились на Средиземноморье и у берегов Африки. В 1825 г. он назначен был командиром корабля «Блоссом» и отправился на поиски Северо-Западного прохода. Проследовав через Берингов пролив, он вдоль северных берегов Аляски дошел до 156° з.д., но был остановлен льдами. Из северных морей Бичи прошел в южную часть Тихого океана и детально обследовал в 1826 г. архипелаг Туамоту. На пути к островам Туамоту он зашел на остров Пасхи. Местные жители, которым памятен был пиратский набег капитана Крозера, встретили «Блоссом» крайне враждебно. Бичи открыл по ним огонь и покинул берега острова. В январе 1826 г. Бичи открыл в архипелаге Туамоту атоллы Ванавана, Фангатауфа и Ахунуи. Бичи, так же как Дюперре и русские мореплаватели, осуществил в Тихом океане огромную работу по «привязке» к карте ранее открытых островов и внес много ценных поправок в географию Океании. Так же как и работа Дюперре, книга Бичи, посвященная его исследованиям в Тихом океане, долгое время играла роль лоции для мореплавателей, посещающих океанийские воды. О его работах с большим уважением отзывался И.Ф. Крузенштерн, а в британских ученых кругах деятельность Бичи нашла весьма высокое, хотя и изрядно запоздалое, признание; в 1855 г., за год до смерти, Бичи избран был президентом Королевского географического общества.

Фредерик Уильям Бичи

Капитан Роберт Фицрой в 1828—1830 гг. провел на бриге «Бигль» съемку берегов Огненной Земли и Патагонии. Вскоре после возвращения в Англию он возглавил кругосветную экспедицию, которая 27 декабря 1831 г. на «Бигле» вышла в плавание из Плимута. Сверх штата в эту экспедицию был определен двадцатидвухлетний натуралист Чарлз Дарвин. В 1831 г. никто не подозревал, что именно благодаря его участию экспедиция на «Бигле» войдет в историю мировой науки как одно из наиболее значительных научных предприятий XIX в.

«Бигль» в 1832—1835 гг. крейсировал в южноамериканских водах и 20 октября 1835 г., покинув Галапагосские острова, отправился к берегам Новой Зеландии и Австралии. Через архипелаг Туамоту Фицрой прошел к Таити, а оттуда проследовал к Северному острову Новой Зеландии. 30 декабря 1835 г. «Бигль» прибыл в Сидней, откуда спустя месяц направился к берегам Тасмании и Южной Австралии. 2 октября 1836 г. экспедиция возвратилась в Англию.

Фицрой совершил в Океании весьма скромные открытия: ему удалось лишь впервые положить на карту два небольших атолла (Таиаро и Кауэхи) в архипелаге Туамоту. Но огромное значение имели работы, проведенные в ходе транстихоокеанского плавания Дарвином. Располагая трудами Коцебу и Шамиссо, опираясь на наблюдения этих неутомимых исследователей, Дарвин разработал свою замечательную теорию происхождения коралловых островов, которая была встречена в штыки его современниками и получила признание и подтверждение много лет спустя.

Чарльз Дарвин

Дарвин высказал предположение, что рост коралловых островов происходит в процессе постепенного опускания вулканических островов. «…Атоллы,— писал он,— приблизительные контуры карты погрузившихся островов, над которыми они стоят». Поскольку коралловые сооружения быстро растут на внешнем крае, Дарвин пришел к заключению, что сперва возникает барьерный риф, отделенный от вулканического острова лагуной, а затем при дальнейшем и полном погружении острова на его месте остается лагуна, окаймленная атоллом, причем лагуна постепенно заполняется продуктами разрушения окружающих рифов.

Книга «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»» — путевые записки Дарвина, вышедшая в свет в 1839 г., многократно переиздавалась и на родине великого ученого, и за ее пределами (в частности, в Советском Союзе). На ней воспитывались поколения географов и естествоиспытателей, и главы ее, посвященные Океании и Австралии, вошли в золотой фонд научной литературы, посвященной этой части света. В истории геологических наук очень важной вехой явился труд Дарвина «Строение и распределение коралловых рифов», основанный главным образом на океанийских наблюдениях автора и капитана Фицроя.

Американская экспедиция Чарлза Уилкса послана была в Южные моря в 1838 г. и пробыла там четыре года. Экспедиционная флотилия состояла из шести кораблей во главе с флагманом военным шлюпом «Винсенс», который по емкости втрое превосходил знаменитый корабль «Бигль». В штатах этой экспедиции состояли видные американские ученые: филолог Хорас Хел, ботаник Уильям Рич, геолог Джемс Дана.

В 1839 г. Уилкс посетил острова Туамоту и Самоа, в 1840 г. — архипелаги Фиджи и Гавайи. Уилкс обследовал острова северной Полинезии и присвоил уже открытому ранее архипелагу, расположенному к востоку от группы Эллис, название островов Феникс. Плавучая академия Уилкса внесла много нового в науку. Очень важное открытие совершил Хорас Хел. Он изучил генеалогические предания полинезийцев и, анализируя географические данные, содержащиеся в них, пришел к выводу, что полинезийцы переселялись на острова Океании из Азии, причем пути их миграции от Малайского архипелага шли вдоль северного берега Новой Гвинеи и далее к Фиджи и Самоа через цепочку островов Меланезии. Океанийские материалы позволили другому консультанту Уилкса, Джемсу Дана, разработать новую теорию происхождения коралловых островов и изучить состав различных горных пород на вулканических островах Океании. Уилкс и его сотрудники выпустили в свет многотомный отчет о работах экспедиции.