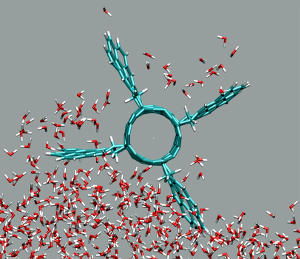

В желудке у одного из самых загадочных животных обнаружены кристаллы, которые ученые идентифицировали как ротовые органы. Тихоходка периодически линяет и, вероятно, во время линьки она их проглотила, предположил Рафаэль Мартин-Ледо — исследователь, обнаруживший феномен. Однако Кадзухару Аракава — молекулярный биолог из Университета Кейо возразил, что это невозможно. По его мнению, кристаллы арагонита могли попасть в желудок тихоходки только с пищей — например при высасывании содержимого клетки водоросли.

Тихоходка — маленькое животное размером до полутора миллиметров, по строению тела напоминающее членистоногих. В настоящее время известно около 400 видов тихоходок, которые привлекают внимание ученых своей необычайной выносливостью. Тихоходки способны выжить в жидком гелии, в кипящей воде, при радиационном излучении в 1000 раз превышающем смертельное для человека, при давлении в 6000 атмосфер, в бескислородной атмосфере и даже в открытом космосе. Неблагоприятные условия среды вызывают у тихоходок анабиоз, длящийся до момента исчезновения этих условий, когда животные возвращаются к обычному образу жизни. Известны случаи выхода из анабиоза, длящегося более десяти лет.

Интересной особенностью тихоходок является их способность «заимствовать» генетический материал у других видов животных, растений и даже грибов. По мнению учёных именно это определяет их невероятную способность к адаптации к условиям среды.